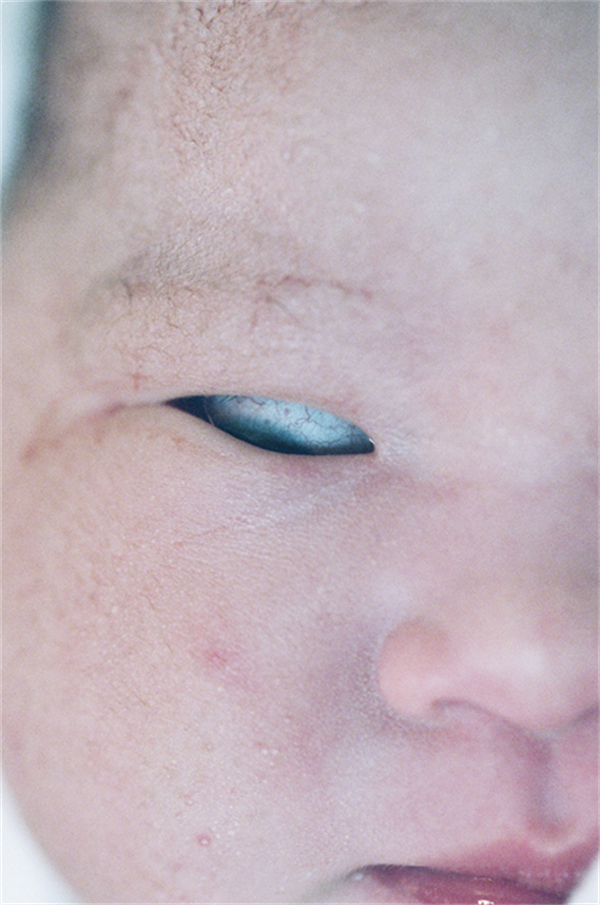

我至今依然记得2018年在东京的nap Gallery井上佐由纪第一次给我看这组作品时所受到的震动。这个作品的构成表面看起来是非常简单的,全都是由初生婴儿刚刚睁开的眼睛构成,然而这种貌似简单直白的元素经过反复叠加之后,留在印象中的便是每个孩子眼中那个共同的特质——那道无垢的、纯粹的光芒,在那瞬间,仿佛人类生命中最原初最本质的力量被具象化地呈现在眼前。我非常激动地说道:“人的一生就是为了要重新找回最初的这道光芒,要回到这道光芒之中”。井上佐由纪立刻将手中的摄影集翻到最后一页,指着上面的照片告诉我“这张照片是这个作品的原点”,照片拍摄的是一只温和而深邃的眼睛,其中已然感受不到任何的欲望与抗争,没有荣辱悲欢,更没有俗世中的喧嚣与纷繁,有的只是永恒的静谧与安详,黑色的瞳孔承载着一丝微弱而纯洁的光芒,重新回到了那无垢的、纯洁的状态,仿佛一双握紧了的拳头慢慢张开来,拥有了整个世界。

摄影师本人提供

摄影师本人提供

摄影师本人提供

井上佐由纪1974年出生于日本福冈县柳川市。日本1993年进入九州产业大学艺术系摄影专业,毕业后,不顾家人反对前往东京,进入惠比寿的一家摄影工作室工作。之后,一直从事商业摄影,拍摄广告、CD封面等,同时她也一直坚持自己的个人创作。由于她从小就对“恐惧、恐怖、可怕、忧虑”等状况非常敏感,所以她的个人创作的主题往往关注与“生命”“反复”“恐惧”相关。《我不记得最初见到的光芒》这个作品便是从一张貌似普通的家庭照片出发,延伸至对生命本源的某种思考。

之所以会有这样一张“家庭照片”的诞生,是源于一个朴素的动机。井上佐由纪的祖父常年卧床不起,渐渐失去了语言的能力,身为摄影家的她为了与祖父进行交流,开始给祖父拍照。直到有一天,她注意到祖父的眼睛“已经不再打算看到任何东西而成为了仅仅映照着光芒的美丽之物”,于是就有了前文所说的那幅感人至深的照片。

倘若我们要追溯这个行为的本源,那就不免要思考,我们为什么要给家人拍照?显然,我们无法像拍摄一个陌生人或者拍摄某个景象一样地去拍摄自己的家人,我们无法将家人当成一种奇观或者可以让人随意分享、解读、消费的对象。家庭照片从一开始就被限定在“家庭”这个框架之中,这促成了影像的内在联系,并构建了拍摄者与拍摄对象的联系,它与外在于“家庭”这个范畴以外的其他所有照片不同,有着特殊的意义。这样的意义在家庭内部共享,由作为家人的拍摄者与拍摄对象双方共同建构而成。这样,家庭照片便成为了家庭关系的象征,不仅具有记录性,也能够组织出家庭内部的伦理关系,促发相互之间的交流,进而获得溢出“家庭”范畴的、更为深远的认知。

在我看来,《我不记得最初见到的光芒》这个作品就是井上佐由纪以摄影的方式与祖父交流的产物,她记录下的祖父眼中最纯净的那道光芒,就是祖父传达给她的最后的信息。或许就是这个信息召唤出她体内那种对生命的不可知的“恐惧”,而初生婴儿眼中的光芒让她得以继续与祖父交流,去领会生命的不可知,去接受自己的那一份“恐惧”。

摄影师本人提供

摄影师本人提供

林叶:你在什么情况下接触到摄影并选择进入大学学习摄影专业?这么多年来摄影对你的生活带来什么样的影响?

井上佐由纪:最初让我有摄影意识的是我在中学修学旅行[1]时拍的纪念照片。那个时候自己拍摄的照片受到了同班同学的夸赞,让我感到非常高兴,大概就是因为这个缘故让我喜欢上了摄影。当我要参加大学考试决定自己将来发展道路的时候,想要做的事情多得选不过来,所以就参加了各种科系的考试,比如兽医学习、考古系、文学系等等,也考上了大学,但是当我重新面对自己的选择思考这些到底是不是自己真的 的事情的时候,我又觉得有点不对劲,于是我就花了一年时间准备,之后重新报考了摄影系。

当初如果我没有喜欢上摄影的话,我估计以我这种非社交性格的人,可能会选择一个少与人接触的工作吧。

林叶:你大学毕业之后,选择了广告摄影的道路,同时你也在从事自己的个人创作。如果说,广告摄影是你的工作,那么你是如何看待个人创作与作为工作的广告摄影之间的关系?对你来说,二者的区别是什么?

井上:作为工作的摄影,是不可能一个人完成的,相较于这种共同协作的摄影行为,作为个人创作的摄影首先是一种面向自己的行为,对于这两种不同的摄影行为,我现在已经能够很好地平衡二者之间的关系。在工作的过程中,我首先学会了让对方了解自己的重要性,这一点在个人创作中也发挥了很重要的作用。个人创作的作品我也非常重视作品说明,尽量不要让自己抱持一种只有明白的人明白就可以了的想法。

林叶:你平时经常给家人拍照吗?你是如何看待家庭成员之间的摄影行为?你觉得家庭照片的意义仅限于家庭内部还是具有更深远的意义?

井上:每次回老家的时候,我都会给奶奶以及我的爸爸妈妈拍一些照片。拍摄家庭照片的意义在我看来就是记录,纯粹就是我拍给他们拍照,他们因此非常开心,所以拍摄家庭照片这个行为总会让我谨记摄影的原点。

林叶:在你祖父卧病在床期间,你给他拍了两年的照片,你是因为什么缘故要给他拍照的?在拍照的过程中,你觉得摄影在你们之间产生什么样的作用?或者影响?

井上:祖父卧床不起的状态持续了很长时间,慢慢的他连话都说不出来了,神情呆滞的时间便增加了很多。不过,他还记得我是一名摄影师,所以尽管无法和他进行对话,但是我还是希望用其他什么方法来和他进行交流,于是我就开始给祖父拍照。虽然祖父的口中已经无法说出语言来,但我总觉得他是非常开心地与我的摄影进行对话的。

林叶:你曾经在文章中写过,在祖父的生命接近终点的时候,你拍摄到了那张“已经不再打算看到任何东西而成为了仅仅映照着光芒的美丽之物”的眼睛。你拍摄这张照片的时候,是你先意识到了祖父眼睛中的光芒还是拍了照片之后才发现祖父眼睛中的光?

井上:给祖父拍摄照片的时候,我想与其拍摄祖父卧床不起的样子,不如拍摄那些祖父后来看了以后会感到高兴的照片。在我这么想了以后,就对他说道:“眼睛很漂亮,那我们就拍眼睛吧”,于是就开始拍他的眼睛。刚开始拍的时候,祖父的眼中还有那种想要努力表达自己意思的力量,慢慢的慢慢的,他的眼睛就变成了只映照着光芒的绝美之物。

所以,从一开始我就是感受到了祖父眼睛里那美丽的光芒才开始拍摄他的眼睛的。

摄影师提供

林叶:你为什么会从祖父眼睛里的光芒联想到刚出生孩子眼睛中光芒呢?你是从什么时候开始决定拍摄初生孩子的眼睛?又是如何实施这个拍摄计划的?

井上:当我开始感觉到祖父即将去世,我就很自然地想要去看看刚刚生下来的婴儿第一次睁开的眼睛。于是,我就和自己身边的亲友商量,到处打听看看有没有人愿意让我去拍摄这样的照片。在寻找合适的留产院上,花费了很多的时间,最终经过多方努力好不容易才找到了一家名叫“巴适青叶(Birthaoba)”的留产院。跟院方说明了我的拍摄计划了以后,他们很快就同意了,并且也给我提供了很多的支持和帮助,终于能够完成这个摄影项目。可以说,如果没有这家留产院的支持和帮助,我的这个作品是不可能完成的。

林叶:这个作品是从2012年开始拍摄的,这么多年来,你一共拍摄了多少位孩子?在拍摄过程中有没有遇到什么困难?在作品的过程中,你对这个作品的思考有没有发生什么变化?

井上:到目前为止,一共有30多名婴儿出生的时候我身在现场。一般情况下,有孩子要出生,留产院就会和我联系。接到通知之后我会马上赶过去,但是有的时候也会遇到赶来不及的情况,有的时候则是在留产院里呆了一整个晚上但孩子却没有生下来,就只好先回家去了。孩子出生往往是深夜居多,而白天我还有自己的工作,所以很多时候我一大早回到家里,根本没时间睡觉就要去工作了。

孩子出生的场面,如果只见过一次,那么我肯定无法在自己的内部消化这个主题。亲眼见过这么多次孩子出生的现场,也已经遇到了自己希望见到的那个瞬间,所以现在我已经实现了自己的心愿,就不再停留在这个系列里了。

摄影师本人提供

摄影师本人提供

摄影师本人提供

摄影师本人提供

摄影师本人提供

林叶:关于这个作品的标题《我不记得最初见到的光芒》,能谈谈你为什么会用这样一句话来作为这个作品的标题吗?

井上:这个作品与我以往的作品相比,最大的区别就在于标题里加入了“我”。在这之前,我以“没有意义的生物”、“反复”作为我其他作品的标题,都是比较客观地去把握自己所要表达的主题,不过,这次的作品,主观性的部分提到了前面,对主题的理解和把握也发生了改变,所以在标题里加入了“我”。

林叶:去年你在东京都写真美术馆举办的展览中,我注意到你展示的照片尺幅是非常大的,这样展示的目的是什么?

井上:因为我希望能够让到场的观众进入到我所感受到的那种“恐惧”之中,所以才把照片的尺幅做得那么大。

林叶:一直以来,“反复”、“生命”、“恐惧”始终是你一贯的主题,能谈谈你为什么会关注这些主题?而通过摄影,你对这些主题有什么样的理解?

井上:从小我就对“恐惧、恐怖、可怕、忧虑”等状况非常的敏感,一直是战战兢兢、提心吊胆地在生活。脑子里面总是连续不断地想着一些事情,比如,自己某一天要是死了怎么办,平时一直都好好地活着的人突然不在了该怎么办,如果有一天所有的一切全都毁灭了怎么办,等等。所以我才选择了这类主题,这样的选择并不是我自己仔细思考了以后想出来的,而是非常自然地就走到这一步的。

而我自己之所以要拍摄这一主题的作品,与其说是为了理解这些问题,不如说是希望能够接受自己。因为这些主题仅仅靠人的头脑,是无法理解的,所以我才能够一直坚持拍摄同一类主题的作品。

展览现场

展览现场

展览现场

[1] 修学旅行是指为了使中小学生亲身体验日常生活中经历不到的异地风土人情而由教师带队组织旅行活动。一般安排在最后的学年。修学旅行以学习为目的,学生更容易从旅行中学到知识。日本的修学旅行因学习的内容不同被细分成若干类别,比如去京都、冲绳等地进行历史学习,也有去山林里体验大自然的修学旅行。

作者林叶系自由撰稿人、译者、策展人。